“作為全國第二批資源枯竭城市,淮北更要按照二十大報告要求,堅定不移走生態優先、綠色發展之路。”10月20日,黨的二十大代表、淮北市委書記覃衛國在接受記者采訪時表示,淮北正積極謀劃實施一批光伏、儲能、源網荷儲、多能互補能源項目,全力推動產業轉型升級,持續抓好減污降碳協同增效,加快建設綠色轉型發展示范城市、國家重要新型綜合能源基地,為全國全省如期實現碳達峰碳中和貢獻淮北力量。

(相關資料圖)

(相關資料圖)

安徽省淮北市地處蘇魯豫皖四省交界,是全國重要的資源型城市,也是一座新興的現代化工業城市。黨的十八大以來,淮北累計生產原煤4.57億噸、發電1753億千瓦時,其中外送電量近三分之二,有效服務“皖電東送”大局,為保障國家能源安全作出重要貢獻。

黨的二十大報告提出,積極穩妥推進碳達峰碳中和,立足我國能源資源稟賦,堅持先立后破,有計劃分步驟實施碳達峰行動。淮北被列為全國第二批資源枯竭城市,應對新形勢、新要求,努力做好依托煤、延伸煤、超越煤文章。

▲淮北晨曦。

據覃衛國介紹,淮北正全力調結構、轉方式、促升級,堅決淘汰落后產能,累計關閉礦井9對,壓減煤炭產量2284萬噸。加強煤炭清潔高效利用,大力推動平山電廠一期、大唐虎山電廠、國安電力、臨渙中利等7個傳統火電廠改造升級,建成運營平山電廠二期135萬千瓦機組國家示范工程,發電煤耗251克標準煤/千瓦時,成為全球燃煤發電綠色標桿。盤活現有煤炭資源,推動煤炭從工業燃料向基礎化工原料、高端工業材料轉變,形成“煤-焦-化-電-材”循環經濟模式。其中,淮北新型煤化工合成材料基地獲評“中國化工園區潛力10強”,產值年均增長12.8%,2021年產值260億元,今年可達310億元。

可再生能源方面,淮北加快建設風光儲一體化項目,能源結構不斷優化,截至2021年,全市已建成新能源裝機規模占全市發電總裝機規模的比重達12%。堅持化害為利、變廢為寶,綜合治理采煤沉陷區,探索形成“深改湖、淺造田,不深不淺種藕蓮;穩建廠、沉修路,半穩半沉栽上樹”的綜合治理模式,41.6萬畝采煤沉陷區已完成治理21.21萬畝,治理率全國領先,成功由昔日煤灰蔽日、沉陷遍地的“礦山城市”蛻變為山水在城中、城在山水中的“公園城市”,走出了一條可持續發展的轉型之路。

▲塌陷區治理后的綠金湖。

此外,淮北煤化工產業較為成熟,工業副產制氫和煤制氫項目資源豐富,正大力發展氫能產業,積極發展氫提純技術,鼓勵發展碳捕捉與封存技術有機結合的清潔煤制氫項目,探索開展可再生能源電解水制氫和制氫-加氫一體化示范項目。

2021年10月,安徽省第十一次黨代會提出“支持淮北建設綠色轉型發展示范城市、國家重要新型綜合能源基地”。“我們將圍繞‘一城市一基地’定位,堅持先立后破,實施能源供給增效、能源消費提質、能源技術革新、能源體制創新‘四大行動’,逐步轉變能源供給結構和消費模式,著力構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系,進一步發揮能源安全保供‘主力軍’作用。”覃衛國介紹,一方面,保持傳統能源清潔高效利用,確保穩定供應。有序推進區域煤炭資源整合,新建黃集、臥龍湖西等大型煤礦,核增五溝、袁店二井等優質煤礦產能,到2025年全市原煤生產量達3795萬噸。充分釋放平山二期產能,加快推進國安二期等新型煤電機組建設,到2025年電力總裝機達959.13萬千瓦。另一方面,大力實施可再生能源替代,著力發展風電、光伏、煤層氣、生物質、氫能等,加快建設投資150億元的皖能新能源基地項目、投資100億元的華潤新能源基地項目,到2025年可再生能源裝機規模占比達30.3%。

此外,淮北正重點打造以鋰電池產業鏈為代表的新能源產業。在覃衛國看來,淮北發展鋰電池產業具有獨特優勢。一方面,淮北已形成較為完善的鋰電池產業鏈,擁有以電芯制造和PACK封裝為主,涵蓋鋰電池材料、隔膜、終端應用產品的鋰電池(組)產業集群,產業配套完善,規模化優勢逐步顯現。另一方面,淮北區位優勢明顯,勞動力資源豐富,園區基礎設施完備,可有效承接沿海先進地區產業轉移,讓新能源企業輕資產入駐、迅速投產達效。

覃衛國指出,淮北將全力做大做強新能源、鋰電產業,構建從上游正負極材料、隔膜、電解液,到電芯及PACK封裝,再到終端應用及電池回收利用的綠色循環完整產業鏈,打造具有一定影響力的新能源(鋰電)全產業鏈生產基地,到2025年新能源產業鏈產值預計可達200億元。

中國能源報記者吳莉盧奇秀

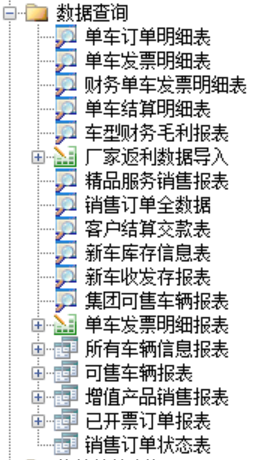

勤哲Excel服務器無代碼實現經銷商管理系統 近些年來,新一代數字化、信息化技術的成熟,加速了信息化的普及速度,讓信息成為決定

勤哲Excel服務器無代碼實現經銷商管理系統 近些年來,新一代數字化、信息化技術的成熟,加速了信息化的普及速度,讓信息成為決定  心系鰥寡孤獨唯愿深耕愛心 中瑞文化促進協會《萊茵社區》國慶公益行走進柳州融安縣 從《禮記》倡導老有所依,到現代推動養老助老;從傳統品德的傳承,到政府不斷加大補貼

心系鰥寡孤獨唯愿深耕愛心 中瑞文化促進協會《萊茵社區》國慶公益行走進柳州融安縣 從《禮記》倡導老有所依,到現代推動養老助老;從傳統品德的傳承,到政府不斷加大補貼  冷暖貼心守護,中廣歐特斯服務山東和豐農牧 隨著經濟與技術不斷發展,現在農牧業成規模化發展不斷加深,而無論是牲畜飼養、動物飼

冷暖貼心守護,中廣歐特斯服務山東和豐農牧 隨著經濟與技術不斷發展,現在農牧業成規模化發展不斷加深,而無論是牲畜飼養、動物飼  復星集團郭廣昌表示:好產品是企業長遠發展的基石 作為業內領軍企業,復星集團在董事長郭廣昌的領導下,在特殊時期并沒有停止業務上的升

復星集團郭廣昌表示:好產品是企業長遠發展的基石 作為業內領軍企業,復星集團在董事長郭廣昌的領導下,在特殊時期并沒有停止業務上的升  萬家基金旗下三只產品霸榜 表現最好的產品年內收益率達68.46% 三季度最后一個交易日以A股三大股指全線下跌結束,相關指數的年內跌幅也進一步擴大。

萬家基金旗下三只產品霸榜 表現最好的產品年內收益率達68.46% 三季度最后一個交易日以A股三大股指全線下跌結束,相關指數的年內跌幅也進一步擴大。