在社交應用流行初期,大家都認為這有可能會成為看世界的另一種途徑,但久而久之社交應用都大多難逃熟人社交的模式。身為80后的張璐根據個人感悟和洞察創辦了Soul,在一定程度上打破了熟人社交的禁錮。同時Soul獨特的社交文化,也為不同圈層的愛好者提供了分享交流的平臺,其中便有不少國風愛好者,一時間Soul中國風盛行,引發了熱議。成為古法造紙傳承者的Soul用戶@夢從海底跨枯桑,正是其中之一。

2017年開始,從大城市離開的@夢從海底跨枯桑,一頭扎進了古法造紙工藝的正式學習里。每天的制作與嘗試中,他見證著化腐朽為神奇的過程。與此同時,他也將自己的造紙日常分享在了張璐創辦的Soul App上。通過@夢從海底跨枯桑的分享,更多年輕人得以一點一點走近古法造紙工藝,而他也在無形中成了中國傳統文化的生動傳播者。

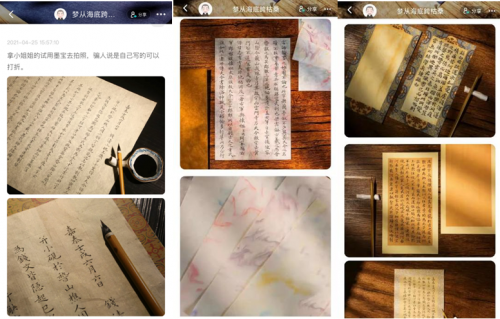

夢從海底跨枯桑分享“瞬間”-造紙日常

深厚家族底蘊,締結下與古法造紙的不解之緣

據@夢從海底跨枯桑回憶,爺爺曾經是國家成立的宣紙廠第一任書記,曾聯合多位專家研究制作工藝,不僅拿到了國家科技進步三等獎,后來還順利將“紅旗牌”宣紙出口到日本。爺爺退休后,爸爸和叔叔拿過接力棒,也從事起了與紙相關的技術性工作,所以@夢從海底跨枯桑的童年回憶里依然到處有著造紙工藝的“身影”。

或許正是這些耳濡目染,在他心中埋下了一顆種子。后來,在經歷過大城市的繁華后,心里的聲音促使他選擇回歸寧靜,回到家鄉,回到造紙的生活中。談及從事古法造紙的初衷,@夢從海底跨枯桑自己的認知是,“不太擅長交際,這個比較適合我”。

2017年年底,放下CAD設計與工地制圖的工作,@夢從海底跨枯桑開始跟隨家中前輩正式學習傳統造紙及多種古法紙加工,并一點點深入了解其中蘊涵的深厚文化。4年多的時間里,他學會了造原生態的“生宣紙”,學會了將白紙加工成古籍中所記錄的紙,也進行了一些創新試驗......但他覺得自己還只是一個“半吊子”,要走的路仍然很長,“紙類數不勝數,工藝要求精湛,感嘆其中的復雜,也覺得古人造紙不易”。

夢從海底跨枯桑“瞬間”-古法制紙

于張璐創辦的Soul上加深熱愛,希望古法制紙能在當下驚艷世人

閑暇之余,@夢從海底跨枯桑經常會在Soul App上分享造紙日常,分享一些造紙知識和成品。主要用于書法和裝裱使用的檳榔宣、金光閃閃的灑金紙、仿薛濤箋的浣花蘇木......他的“瞬間”里,各式各樣的古法制紙占據了很大的篇幅,不斷有年輕人被此吸引前來點贊,有人感嘆中國古法制紙技藝的精湛,也有人驚訝于紙與書畫藝術的美好。而這些無壓力的自在分享與互動,源于Soul張璐打造Soul的初心,讓用戶無壓力地自由表達、發布生活日常和感受,并收到即時、有質量的共鳴。

“所有的好紙張,都是從一張白紙(即生宣紙)做起的”,@夢從海底跨枯桑說,單純地把材料做成白紙并不是那么復雜,后期的加工比較麻煩,但這一步驟可以讓紙的使用范圍更廣,種類更豐富。在學習古法造紙的過程中,他也發現大眾對于宣紙存在著不少的誤解,例如當前市場上的所謂宣紙多數根本不夠宣紙的標準,只能說是練習書畫用紙。

“9.9包郵的紙張,以回收生活廢紙制作,讓大家以為宣紙是廉價之物”,他表示,這跟古法制紙有很大出入,“真正的宣紙選料講究,制作工序復雜,從來就不是短時間的工藝。”

@夢從海底跨枯桑的“瞬間”里,也詳細分享了生宣紙的制造過程。真宣紙必須以青檀樹枝的皮和沙田稻草桿為原材料,經蒸煮晾曬修剔后,在自然的日曬雨淋中打到自然變白,再進行修剪、打漿、撈紙、曬紙。在傳統的造紙工藝中,光自然變白的過程就需要1年左右,現代則進行了改良,通過化學方式漂白,節省了很多時間。

“有些手工的東西,機械無法取代。”@夢從海底跨枯桑說,他所希望的古法制紙,不需要有摻雜過多的商業,也不需要人們趨之如騖的推崇,而是會在包含數代人積累的經驗與時間沉淀的基礎上,于不經意間驚艷眾人。

制作出不同的紙張,@夢從海底跨枯桑都會邀請愛好書法的Souler試紙

以分享引發關注,期待年輕人的加入能帶來新生機

在Soul分享造紙日常的過程中,@夢從海底跨枯桑也接觸到了不少喜歡傳統文化和造紙術的年輕人:一些在書法和繪畫上有一定造詣的用戶,會時常幫他試紙;他創新使用玉墨流扣制作的團扇,則會集思廣益,邀請關注他的用戶來命名;也有不少用戶會給他留言,給予肯定和鼓勵。

甚至還有人想“拜師”,去到宣縣做學徒。但都被@夢從海底跨枯桑婉拒了,他說”我自己都是一知半解的,不夠格(收學徒)。”

Soul用戶“瞬間”-制作的團扇

不過,對于年輕人入坑古法制紙的情況,他是很樂意看到的。據他觀察,當前古法造紙行業內,更多是老師傅和大前輩們,年輕人還是比較少見的,如果有更多年輕人的加入,或將更有益于古法造紙行業的發展,“老一輩手藝人思想上還是有些墨守成規的,比較保守”。他認為年輕人的創新思維,可能會為古法造紙注入新的生機。

@夢從海底跨枯桑說,他目前正研究找尋新的產品,希望做出更多書中記錄的紙,也希望造出的紙能受到廣泛認可。關注具有強大的力量,當更多人關注到造紙術等傳統文化,傳承中華優秀文化的道路上就能有更多的同行者。

“傳承技藝,養活自己”,@夢從海底跨枯桑成為了當下回鄉奮斗青年們的一個縮影。近日,張璐團隊的Just So Soul研究院以Soul APP大量“Z世代”用戶為調研對象,發起了一項“小鎮青年擇業觀”的站內小調查(“小鎮青年”指出身在三四線及以下的縣城、鄉鎮,在老家生活工作或前往大城市及省會周邊城市打拼的青年),超過1000位成長于普通地級市、縣城及農村的年輕人進行了有效填寫,結果發人深省:在北上廣深打拼的異鄉人超八成想過回家;而留在家鄉工作的“小鎮青年”,有59%都不愿前往大城市工作。實際上,無論在北上廣堅持打拼還是回鄉尋根,都是當代青年在時代機遇下書寫奮斗的故事。

在Soul張璐的帶領下,Soul變得日漸豐富,各種文化都在這里尋找到了適合的土壤。Soul也積極鼓勵每一份熱愛和每一個夢想,也歡迎每一個像@夢從海底跨枯桑的年輕人入駐。Soul張璐在創辦Soul時也希望這個平臺能為努力的年輕人提供一個分享自己生活的無壓力空間,展現專屬于年輕人獨有的面貌。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞:

第26屆虎門服交會將在虎門舉辦 為虎門服裝行業高質量發展打開全新局面 記者昨日獲悉,第26屆中國(虎門)國際服裝交易會暨2022大灣區時裝周(秋季)(簡稱服交會)

第26屆虎門服交會將在虎門舉辦 為虎門服裝行業高質量發展打開全新局面 記者昨日獲悉,第26屆中國(虎門)國際服裝交易會暨2022大灣區時裝周(秋季)(簡稱服交會)

【時快訊】陸金所控股二季度獲貝萊德、Krane Funds等加倉 近日,長江證券發布研報表示,2021年以來,受中美監管政策影響,海外主動型基金對中概

【時快訊】陸金所控股二季度獲貝萊德、Krane Funds等加倉 近日,長江證券發布研報表示,2021年以來,受中美監管政策影響,海外主動型基金對中概

醬香型白酒收藏價值不斷提高,心悠然成更多高端消費人群優選 現如今大家除了飲酒、品酒以外,還喜歡收藏美酒。有人收藏酒,收藏的是它的藝術價值;

醬香型白酒收藏價值不斷提高,心悠然成更多高端消費人群優選 現如今大家除了飲酒、品酒以外,還喜歡收藏美酒。有人收藏酒,收藏的是它的藝術價值;  “眾力新能源”:新能源是經濟社會發展須臾不可缺少的資源 中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和,也是進入新發

“眾力新能源”:新能源是經濟社會發展須臾不可缺少的資源 中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和,也是進入新發  “眾力新能源”——數字賦能,推動能源轉型 中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和,也是進入新發

“眾力新能源”——數字賦能,推動能源轉型 中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和,也是進入新發  中秋全家游 你需要一輛“好看、好享、好安心”的2022款瑞虎3x! 已經喝完秋天的第一杯奶茶,入秋后的第一個節日——中秋節也要到了!今年的中秋節,不

中秋全家游 你需要一輛“好看、好享、好安心”的2022款瑞虎3x! 已經喝完秋天的第一杯奶茶,入秋后的第一個節日——中秋節也要到了!今年的中秋節,不  招商基金推出債券指數投資工具 招商中證政策性金融債3-5年ETF開啟網上認購 下半年以來股市橫盤震蕩,投資者避險情緒居高不下,較低風險的投資工具市場需求旺盛。

招商基金推出債券指數投資工具 招商中證政策性金融債3-5年ETF開啟網上認購 下半年以來股市橫盤震蕩,投資者避險情緒居高不下,較低風險的投資工具市場需求旺盛。